Твардовский: за Родину, за Сталина, за Солженицына

21 июня, 2010

АВТОР: Виктория Шохина

8 (21) июня 1910 года родился Александр Твардовский. Он прославился как поэт (прежде всего как автор «Василия Теркина») и как главный редактор журнала «Новый мир». Лауреат трех Сталинских премий, одной Ленинской и одной Государственной, депутат Верховного Совета РСФСР четырех созывов, член Ревизионной Комиссии КПСС, наконец – кандидат в члены ЦК КПСС. Он не был диссидентом. Но, идя по своему, полному искусов и соблазнов, пути, оставался большим поэтом и человеком чести.

В первой советской Литературной энциклопедии (1929-1939) заметка, посвященная Александру Твардовскому, начинается со слов «сын кулака» и кончается словами: «награжден Орденом Ленина». А вообще-то его отец, Трифон Гордеевич, был кузнецом и занимался отхожим промыслом. Чудак и оригинал, «пан Твардовский», как его прозвали, отличался склонностью к фантазиям, был горд и сумасброден, мечтал выбиться из бедности. Клочок земли, купленный в рассрочку через Поземельный крестьянский банк, обошелся ему гораздо дороже, чем он мог предположить.

Начало

Александр Твардовский начинал в то славное время — 1930-е годы, когда литературное ремесло было и престижным, и уважаемым, и выгодным. Свое первое стихотворение «Новая изба» 14-летний Шурилка-Мурилка (так звал его дед) опубликовал в газете «Смоленская деревня» в 1924 году. Стихотворение было наивным, но заявляло, может быть, главную для поэта тему на всю жизнь — тему дома, семьи, родины.

К неполным 20 годам Твардовский закончил первый этап социализации: был селькором, переехал в Смоленск, печатался в Москве, женился, подружился с известным поэтом Михаилом Исаковским.

Да и дальше литературная карьера у него складывается на редкость удачно: отдельными изданиями выходят поэмы «Путь к социализму» (1931) и «Вступление» (1933), повесть «Дневник председателя колхоза» (1932). А в 1935-м появляется уже итоговый (!) «Сборник стихов. 1930-1935». Однако за успех приходится платить – смоленские литераторы устраивают гон на Твардовского, называют его «кулацким подголоском». Им есть за что зацепиться: семью отца в марте 1931 года вывезли за Уральский хребет.

«Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией», — сказал в 1931 году комсомольцу Твардовскому секретарь Смоленского обкома. «Революция» в этом контексте означала линию партии, политику власти. Твардовский не мог сделать выбор, он мог сделать вид, что выбрал, что тоже мучительно и стыдно. «Послезавтра мне идти и в призпункт, где еще придется испытать самое мучительное: каяться в том, что выбрал неудачных родителей, и доказывать, что я не против Советской власти», – пишет он Михаилу Исаковскому (6 октября 1935 год).

Спустя годы, в 1957-м, он набросает конспект пьесы, где четко проговорено все, что происходило с ним и с его семьей. «1930 г. Осень. Семья накануне раскулачения…». Сам Твардовский — младший сын, «который недавно был определен в семье для интеллигентной судьбы, он комсомолец, «идейный», фанатичный юноша, преданный весь новому…. Он-то и сбил, сговорил мать и старшего брата, любящего его нежно, пойти в колхоз… Но семья уже в «списке», составленном группой бедноты под диктовку приезжей «тройки»…». И самое главное: «Младшему сыну нечего сказать своим родным…Более того, он уже знает, что если помедлит с бегством из родных мест, то поедет с семьей туда, куда ее вышлют… Он еще секретарь комсомольской ячейки, над ним уже занесен меч…»

Твардовский с бегством не помедлил. И его младший брат Иван будет помнить об этом всегда: «…во имя избранной цели Александр ни перед чем не останавливался, вплоть до отказа от родителей. Тяжесть такого поступка отмолить трудно, и он не мог этого не понимать — нес этот грех в своей душе молча в течение всей своей жизни. Но, как говорится, Бог ему судья».

Однако тактику пробиваться поодиночке, чтобы спастись самому и суметь помочь потом родным, использовал тогда не один Александр. Тот же Иван Твардовский вспоминает, как уходил из ссылки со старшим братом Константином: «И не было сил освободиться от чувства какой-то вины: мы, мужчины, оставляем на произвол судьбы своих родных и куда более слабых: маму, сестер, шестилетнего братишку». Да и отец, Трифон Гордеевич, попав под арест с младшим Павлушей, бежит один, оставляя спящего мальчика «в надежде, что с ним не должны сделать ничего страшного»…

Такие ценности, как дом, родные и семья советская власть перечеркивала. Может быть, поэтому лирика Твардовского особого рода — семейная (а любовные стихи почти не слышны). Никто, кажется, не говорил в стихах о семье, о родных так часто и с таким чувством, как он. Матери он посвящает строки, какие другой поэт посвятил бы любимой:

И первый шум листвы еще неполной,

И след зеленый по росе зернистой,

И одинокий стук валька на речке,

И грустный запах молодого сена,

И просто небо, голубое небо —

Мне всякий раз тебя напоминают.

Есть у него стихотворение «Мать и сын» (1937), есть «Отец и сын»(1943), цикл «Памяти матери» (1965) с рвущим душу песенными рефреном: «Перевозчик-водогребщик, перевези меня домой». Есть стихотворение «Братья», опубликованное — странно сказать! — в те же «чугунные тридцатые»:

Лет семнадцать тому назад

Мы друг друга любили и знали.

Что ж ты, брат?

Как ты, брат

Где ж ты, брат?

На каком Беломорском канале?

… В апреле 1936 года Твардовский приезжает к родным, обосновавшимся в Русском Туреке (село в Кировской области) и перевозит отцовскую семью в Смоленск. То есть спасает.

Парадоксы соцреализма

Твардовский верил в социализм. Особый вопрос: как сопрягались в его сознании представления о правильной жизни крестьянина на земле и коллективизация? И о чем на самом деле он писал в поэме «Страна Муравия» (1934-1936)?

«В колхоз не желаю, / Бодрился Никита. / До синего дыма / Напился Никита. / Семейство покинуть / Решился Никита… / Куда ж ты поехал, / Никита, Никита?» А поехал 38-летний крестьянин Никита Моргунок на поиски идеальной страны, где живут по «всем крестьянским правилам». «Земля в длину и в ширину — / Кругом своя. / Посеешь бубочку одну, И та – твоя /…Весь год — и летом, и зимой, / Ныряют утки в озере. / И никакой, ни боже мой, — / Коммунии, колхозии!..»

По ходу странствия Моргунок видит, кому на Руси Советской жить нехорошо. Иногда выходит курьезно:

На поселке нищий в бане

Двое суток ночевал:

с золотыми был зубами —

Вроде бывший генерал.

Но сквозь развеселый, частушечный ритм пробивается страшная тема ГУЛАГа:

Их не били, не вязали,

Не пытали пытками.

Их везли, везли возами

С детьми и пожитками.

А кто сам не шел из хаты, —

Кто кидался в обмороки, —

Милицейские рабята

Выводили под руки…

Вот кулаки поминают «душ усопших, что пошли на Соловки». Вот встречается Моргунку нищий, «чуть прикрыт», бывший кулак: «— Бреду оттуда… / — Что ж там? Как? / — Да так. Хороший край. / В лесу, в снегу, стоит барак, / Ложись и помирай…». Страшен не сам труд, страшен труд без смысла, мудро рассуждает отсидевший свое кулак. Но тут же, в подтверждение своей кулацкой сущности, крадет у Моргунка коня – как будто автор вдруг спохватывается.

Самый «соцреалистический» персонаж поэмы — председатель колхоза. Такой же отвязный авантюрист, как и Моргунок: «да отпусти его райком», бросил бы колхоз и пошел бы по Европе пешком с песней: «Душите, братцы, палачей». Русский характер! (ср. у М.Светлова: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать»). Да еще молодой тракторист, повторяющий как заклинание и все не к месту: «Извиняюсь, бога нет. / Кто такой, откуда, дед?»; «Жду тебя к себе на свадьбу, / Приглашаю, бога нет!»

Вопрос о боге окончательно разрешает странник-богомол: «Что ж бог! Его не то чтоб нет… / Да не у власти он…» Богомол ставит и последнюю точку в странствиях искателя счастья: «Была Муравская страна, / И нету таковой. / Пропала, заросла она / Травой-муравой». И путь Моргунку один — в колхоз. Но не потому, что там так замечательно, а потому, что деваться некуда. Не зря один из настойчивых рефренов поэмы — про птичку в клетке.

Так что те, кто обвинял Твардовского в «кулацких тенденциях», не так уж и ошибались. Но, с другой стороны, в той же Литературной энциклопедии сказано: «Собственнические иллюзии героя разбиты: вместо легендарной страны Муравии перед ним открывается дорога в светлую и радостную колхозную жизнь». И вот уже «Страна Муравия» входит в школьные и вузовские курсы литературы. А в 1941 году Твардовский получает за поэму Сталинскую премию второй степени.

В 1936 году Твардовский переезжает в Москву и идет доучиваться (после двух курсов Смоленского Педагогического) в Институт истории, философии и литературы — знаменитый ИФЛИ, кузницу литературных и прочих кадров. Преподавали в ИФЛИ — люди выдающиеся, в том числе Георг Лукач и верный его последователь Михаил Лифшиц. Потом Лифшиц станет одним из любимых авторов «Нового мира». Пиетет и любовь к нему Твардовского поколеблются, наверное, только после появления в «Литературной газете» манифеста-памфлета «Почему я не модернист?» (1966). «Нельзя в искусстве ничего запрещать», — вздохнет его бывший студент Твардовский.

На вороном коне

Великолепна в «Стране Муравии» глава 7 — о Сталине. Вождь здесь появляется как сказочный герой, как образ, бытующий в народных представлениях, в молве — на вороном коне, в шинели, с трубочкой.

Есть и трогательная подробность бывальщины, придающая молве достоверность:

И будто он невдалеке

Коня того поил в реке.

И простодушно-мечтательный расчет на то, что вождь-царь во всем разберется:

В одном краю,

В другом краю

Глядит, с людьми беседует

И пишет в книжечку свою

Подробно все, что следует.

Встречи с этим сказочным Сталиным и ждет Моргунок. Тут-то и главное: не встречается, а только надеется встретиться.

Столь же замечательное, как и седьмая глава «Страны Муравии», стихотворение «О Сталине» (1952) исполнено чрезвычайно умело, с диалектикой. Вождь предстает здесь как выразитель мыслей и чаяний всех и каждого и в то же время — как один из всех.

Сталин впервые был назван «отцом народов» в статье газеты «Правда» в 1936 году. А вскоре в песнях и стихах его называли уже просто отцом. Твардовский заговорит о Сталине как об отце по-настоящему только после его смерти. А пока, в заключительной части стихотворения «О Сталине», проступают лишь повадки главы рода:

Совет? Наказ? Упрек тяжелый?

Неодобренья горький тон?

Иль с шуткой мудрой и веселой

Сейчас глаза поднимет он?

В стихотворении «У великой могилы» (1953), написанном на смерть Сталина (на случай Твардовский писал еще только раз — когда полетел Гагарин), поэт удостоверяет воссоединение Сталина и Ленина — в смерти и в бессмертии. В поэме «За далью – даль» (1950-1960) он начнет одного от другого отделять. Но парадигма, где отчизна (родина) — мать, Сталин (и никто другой) — отец, страна — семья, не изменится уже никогда.

Расхожие (либеральные) стереотипы предписывали говорить о Сталине только как о чудовище и дегенерате и считать эту карикатуру правдой. Гениальность же Твардовского в том, что он не боялся и умел быть выше предрассудков своей среды, выше расхожих представлений. Он смотрит на Сталина, как человек причастный, кровно связанный со Сталиным и, стало быть, за все отвечающий.

«Мне важно было написать это, — говорил Твардовский Владимиру Лакшину. — Я должен был освободиться от того времени, когда исповедовал натуральный культ». Но важно было не только написать, но и напечатать. И Твардовский дарит на день рождения Хрущеву заключительные главы поэмы «За далью – даль». Подарок принят благосклонно – и глава «Так это было» (сталинская) появляется в «Правде». А потом выходит и вся поэма. В 1961 году Твардовскому дают за нее Ленинскую премию.

В поэме «По праву памяти» (1966-1969) Твардовский, по мнению Юрия Буртина, «уже без всякой диалектики проклянет всеобщего отца… за то, что сделал он с народом». Ну, проклянуть не проклял, а претензии предъявил. Но даже предъявляя претензии, с себя ответственности не снимал, чем и отличается от многих:

Давно отцами стали дети,

Но за всеобщего отца

Мы оказались все в ответе,

И длится суд десятилетий,

И не видать еще конца.

На даче у Твардовского и в самые антисталинские годы висел портрет вождя, закуривающего трубку. Под ним – Некрасов. На другой стенке — Бунин.

Время «Нового мира»

В 1950 году Александр Твардовский, сменив Константина Симонова, становится главным редактором «Нового мира». И в декабре переломного 1953-го печатает статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Цитата: «…искренность, которая приводила бы к правде жизни, к правде партийной, — это не настроение… Она обнимает и разум, и совесть, и склонность – многое, чего даже нельзя объяснить…» Вроде бы ничего особенного. Однако за эту статью, а также за статьи, исполненные столь разными авторами, как Михаил Лифшиц, Федор Абрамов и Марк Щеглов, критический отдел «НМ» подвергается разносу. И в августе 1954-го Твардовскому приходится уступить место Симонову. На дворе уже стоит время, красиво названное — Оттепель. Из лагерей начинают возвращаться те, кто выжил.

Симонов печатает «Заговор равнодушных» Бруно Ясенского, «Не хлебом единым» Дудинцева, «Собственное мнение» Гранина. Это кажется слишком либеральным и вызывает раздражение снизу (собратья по Союзу писателей) доверху (первый секретарь ЦК КПСС Хрущев). В результате в 1958-м Симонову приходится вновь уступить место Твардовскому.

В редакторских установках Твардовского и Симонова особой разницы не было. Оба они принадлежали к литпартноменклатуре, оба были сталинистами (это не ругательство!), оба любили литературу и знали толк в ней, оба умели вести игру на тех (далеко не всем доступных!) площадках, которые предлагали время и партия.

Твардовский печатает знаковые произведения: «Пядь земли» Бакланова, образец «окопной прозы»; «Новогоднюю сказку» Дудинцева — симпатичную аллегорию о добре и зле, самое эстетически полноценное сочинение писателя; трилогию «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. На страницах журнала дебютирует Владимир Войнович («Мы здесь живем», про целину) и Георгий Владимов («Большая руда», производственная повесть).

И вот уже подступает главный дебют и главное событие не только в истории журнала: рассказ «Щ-854. Один день одного зэка» приносит в редакцию Лев Копелев, сидевший вместе с Солженицыным в «шарашке». Редактор Анна Берзер рекомендует ее Твардовскому: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь».

Твардовский предлагает определить жанр как повесть и назвать ее «Один день Ивана Денисовича». В Солженицына он буквально влюбляется – как, впрочем, и все «новомирцы», а потом и (почти) вся страна. В книге «Бодался теленок с дубом» (1975) Солженицын напишет: «Он [Твардовский] смотрел на меня с доброжелательством, уже почти переходящим в любовь. Он неторопливо перебирал те разные примеры из рассказа, мелкие и крупные, что приходили ему на ум, — перебирал с удовольствием, гордостью и радостью даже не открывателя, не покровителя, а творца…»

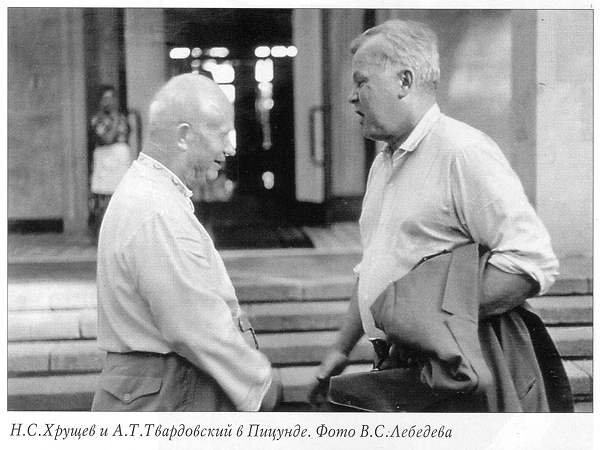

Начинается борьба за публикацию. Твардовский снабжает повесть отзывами уважаемых писателей — Чуковского, Маршака, Федина, Паустовского, Эренбурга. Пишет письмо Хрущеву: «Никита Сергеевич, если Вы найдёте возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моём собственном произведении». Уговаривает помощника Хрущева по вопросам культуры Лебедева донести повесть до самого. И вот наступает исторический момент: на госдаче в Пицунде, под шум сосен и прибоя, Лебедев читает генсеку вслух «Один день Ивана Денисовича». Тому очень нравится, и он зовет Микояна и Ворошилова – послушать.

Узнав, что затея удалась, Твардовский чуть не плачет от радости. Пишет в дневнике: «…уже держу в уме слова телеграммы, которую пошлю ему [Солженицыну ] после встречи с Н.С. [ Хрущевым ]: “Поздравляю победой выезжайте в Москву”. И сам переживаю эти слова так, как будто они обращены ко мне самому. – Счастье» (запись от 16 сентября 1962 года).

Вскоре на Президиуме ЦК КПСС Хрущев объявляет, что книга важная и нужная. Президиум принимает решение о публикации. И вот выходит в свет ноябрьская книжка «Нового мира» за 1962 год – с «Одним днем Ивана Денисовича».

К 20-летию этой даты Солженицын скажет в интервью Би-би-си: «Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора журнала — нет, повесть эта не была бы напечатана. Но я добавлю. И если бы не было Хрущёва в тот момент — тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал Сталина ещё один раз — тоже бы не была напечатана…» Все так. Хотя прежде, в мемуарах «Бодался теленок с дубом», он предъявлял уже покойному Твардовскому не одну претензию: и будто бы тот слишком долго тянул с публикацией («упустил Твардовский золотую пору, упустил приливную волну»). И что не мог нормально руководить журналом из-за запоев. И что обуреваем был верой в социализм и был членом КПСС… (Твардовский на это обычно говорил: «А есть такие беспартийные, что хуже нас, партийных»).

Публикация «Одного дня…» стала не только литературным событием, но и фактом большой политики (что происходило потом почти со всеми произведениями Солженицына). Страна разделилась на друзей и недругов Александра Исаевича: одни им восхищались, преклонялись перед ним, другие пытались его хоть в чем-то уличить.

«Новый мир» выдвигает «Один день…» на соискание Ленинской премии по литературе за 1964 год, но повесть не проходит голосование в Комитете по премиям.

В январе 1964 в «Новом мире» появляется статья Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги» — в защиту любимого автора от нападок. Однако после снятия Хрущева (в октябре 1964-го) нападки только усиливаются. Распространяются слухи – что Солженицын власовец, полицай, еврей Солженицкер…

Страна начинает потихоньку подмораживаться, возвращаться назад, к состоянию до ХХ съезда. Солженицын же возвращаться не хочет и не может. Он пишет «Письмо съезду» Союза писателей (1967), требуя отменить цензуру – оно укрепило его статус как главного советского диссидента (в глазах интеллигенции и Запада) и окончательно обозлило власти. Запрещена публикация повести «Раковый корпус» (уже набрано несколько глав). Не говоря уже о романе «В круге первом». Эти сочинения могли выйти в «Новом мире», но выходят на Западе.

В 1969-м Солженицына исключают из Союза писателей – за то, что «способствовал раздуванию антисоветской шумихи вокруг своего имени». Все это вменяется в вину и Твардовскому. Кроме того, в тамиздат попала и его поэма «По праву памяти».

Последней каплей становится «Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР» Солженицына: «Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком… Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века… Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредёте в сторону, противоположную той, которую объявили…»

Для Твардовского это письмо — страшный удар по журналу: «За все, за все отблагодарил нас, коварно, явочным порядком, не удостоил на предупредить, не то что посоветоваться. Это – конец. … Все – прахом… подло, хоть ты и будь гений» (запись в дневнике от 14 ноября 1969 года).

«Новый мир» идет ко дну, — / Честь и совесть на кону», — эти строки повторяет вся Москва. На место Твардовского отказываются прийти Константин Симонов и Сергей Наровчатов — это поступок, требовавший в тех условиях большого мужества.

В феврале 1970-го команда Твардовский с командой (Владимир Лакшин, Игорь Виноградов, Алексей Кондратович, Илья Сац) покидает журнал. Но возникшая было идея бойкота нового «Нового мира» проваливается: не все авторы спешат забирать свои сочинения из редакционного портфеля.

После крушения «Нового мира» Александр Твардовский тяжело болел. 18 декабря 1971 года он ушел из жизни. «Есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал», — так начал свое поминальное слово Александр Солженицын.